《现代财经-早读早分享》2024年9月11日周三(第3120期)

今天是2024年9月11日,星期三,农历八月初九,美好的一天从阅读《现代财经-早读早分享》开始!

每日晨语

聪明的人,总在寻找好心情;成功的人,总在保持好心情;幸福的人,总在享受好心情。美好的一天从享受美好人生开始!周三,早安!![]()

![]()

![]()

以下内容是由《现代财经》编辑部根据国内外财经类门户网站相关资讯编辑整理而成(总第3120期)。原创不易,敬请尊重。谢谢鼓励。

一、早读分享

生成性:一个数字化创新的基石性概念评述

导读

数字经济时代下,跨学科研究正在将“生成性”发展成数字化创新领域的基石性概念。现有研究围绕生成性的研究议题众多,但整体研究框架尚不清晰,核心议题也不明确。本文以122篇数字化创新领域生成性的英文文献为研究对象,基于LDA主题模型聚合出20个主题,结合人工编码确定了内涵、前因、作用机制和产出结果4个核心研究内容,对此展开研究:(1)对不同学科和视角下生成性的内涵进行了梳理,提炼出数字化创新领域生成性概念的共性内涵;(2)从技术因素和社会因素两个方面梳理生成性的前因,对生成性的形成机理进行系统归纳;(3)基于“元亨利贞”分析框架阐释生成性对数字化创新的作用机制和产出结果,揭示生成性促进数字化创新的底层逻辑。同时,围绕生成性的内涵、前因、作用机制和产出结果,提出未来研究方向。本文对数字化创新领域的生成性文献进行了系统性归纳,并指出未来研究方向,能够为本领域的进一步研究提供文献基础和研究思路。

关键词:生成性;数字化创新;基石性概念;评述;元亨利贞;

引用格式:邹波,李淑华,孙黎,等.生成性:一个数字化创新的基石性概念评述[J].外国经济与管理,2024,46(07):3-21.

美国Open AI公司在2022年陆续发布了Dall-E和ChatGPT(chat generative pre-trained transformer)等以生成式AI为核心的图形生成及聊天机器人程序,因其在对话、图形、视频脚本、文案、代码等方面已经具备与人类相仿的智能,受到产业界和学术界的广泛关注。在理论上,“生成性”(generativity)成为解释ChatGPT等数字产品底层逻辑的一个重要概念。作为一种社会技术系统的整体创造能力(Zittrain,2006),生成性是数字技术和社会因素相互作用的结果,并通过二者的互动促使创新不断生成(Avital和Te’eni,2009)。随着数字技术在社会各个领域的普及和渗透,数字技术和社会因素之间的互动更为频繁和深入,由此带来的与生成性相关的问题愈发突出,深刻影响了数字经济时代下的创新。因而,生成性引起了学界越来越广泛的关注和探讨(Nambisan等,2019;Thomas和Tee,2022)。

在现有研究中,Nambisan等(2019)提出生成性(generativity)、开放性(openness)与可供性(affordance)组成了数字化创新的三大基石概念。在数字化创新的语境下,生成性是指数字技术所展示的能够由行动者驱动而产生自发变化的能力(Zittrain,2006),反映了数字技术与行为主体相互作用促进创新生生不息的过程(Avital和Te’eni,2009)。开放性是指由数字技术促进的创新过程开放的性质、规模和范围的延伸(Nambisan等,2019),反映了数字技术对参与主体的多样性及参与创新方式和程度的影响(Bereznoy等,2021)。可供性是指数字技术为特定主体(或使用情境)所提供的行动潜力或可能性,反映了数字技术与行为主体意图之间的相互作用关系(Majchrzak等,2013)。上述可见,生成性、开放性和可供性从不同侧面反映了数字技术对创新的影响, 尤其是数实融合过程。其中,生成性从数字技术、行为主体以及二者互动的角度揭示了数字化创新的过程,是理解在数字技术驱动下,创新何以生生不息的重要概念。本文针对生成性概念进行文献评述,同时也将评述生成性与开放性和可供性在数字化创新过程中的相互作用。

围绕“生成性”这一概念,现有研究主要从数字技术、行为主体和二者相互作用三个方面展开了研究,同时这三个方面也构成了生成性作用于数字化创新的驱动力量。基于技术视角,现有研究认为具备生成性的数字基础设施是数字化创新的基础(Gawer,2014;Nylén和Holmström,2015)。由数字技术和组件实体组成的数字基础设施具有分层模块化的结构(Hylving和Schultze,2020),因此其可以通过重新组合组件实现动态变化(Baldwin和Woodard,2009),并在设计和生产后仍然可以添加新的功能,系统边界得以不断扩展(曹鑫等,2022),提供了创新的“生成潜力”。基于行为视角,现有研究认为行为主体的生成性创新活动是数字化创新的发展动力(Boland等,2007;Eaton等,2015)。在线社区参与主体的知识、技能和兴趣是多样的,他们为数字化创新提供了生成性的创意来源(Boudreau,2012)。同时,行为主体之间的互动促进了他们的相互学习,产生新的创新可能性(Arazy等,2020)。因此,行为主体成为了创新的“生成动力”。基于治理视角,现有研究认为组织应制定措施保障数字技术和行为主体的相互作用,以进一步促进创新(Tilson等,2010;Rossi等,2020)。组织需要充分考虑数字技术和行为主体的相互作用,在二者之间形成匹配和契合(Henfridsson和Bygstad,2013),并制定措施解决二者的冲突,使系统达到生成性平衡以促进数字化创新(Tiwana等,2010)。

值得注意的是,生成性在数字化创新领域的研究涉及众多主题,由于学者们跨学科性的研究背景和多样性的研究目标,导致生成性的研究存在研究框架不清以及核心议题提炼不足等问题。本文试图系统地梳理现有数字化创新领域生成性研究相关学术成果,致力于形成一个系统性的数字化创新领域生成性研究框架,为相关领域学者的进一步研究提供参考。具体研究而言,首先,对数字化创新领域生成性的相关研究应用LDA(latent dirichlet allocation)主题模型提炼出20个主题,通过人工编码确定了4类研究内容,提炼出“内涵—前因—机制—结果”的逻辑框架;其次,提炼出数字化创新领域生成性的共性内涵,有助于形成对“生成性”概念的统一理解;再次,从技术因素和社会因素两个方面系统梳理生成性的前因,有助于系统地理解“生成性”的形成机理;从次,基于“元亨利贞”的框架阐释生成性对数字化创新的作用机制和产出结果,有助于深入地理解生成性促进数字化创新的底层逻辑;最后,从生成性的内涵、前因、作用机制和产出结果等方面讨论生成性的未来研究方向,为数字化创新领域的生成性研究提供新的思路。

本研究采用LDA主题模型与人工编码相结合的方法进行主题识别。LDA是目前流行的主题模型之一,它应用的无监督学习算法能够更快速、精确地识别和提取文本,并能够自动学习和发现文本的潜在主题,无需研究人员预先进行分类干预,因而能有效改善文献综述研究中人工编译方法的局限性。LDA模型的不足是缺乏对不同主题间相关性的刻画和对文本时间属性的考虑(韩亚楠等,2021),而人工编码和分析有助于通过洞察文献理论脉络来梳理主题之间的相关关系,从而弥补LDA主题模型方法的局限性(Sakshi和Kukreja,2023)。因此,本文采用LDA主题模型与人工编码分析相结合的研究方法来对数字化创新领域生成性的研究进行回顾。

依据 Hannigan等(2019)提出的管理学研究主题模型分析流程,本文的研究主题识别过程如下:(1)数据收集与预处理阶段,主要是对语料库的范畴和规模的界定与筛选,作为主题建模阶段前的输入;(2)主题生成阶段,主要是通过LDA算法自动发现文档集合中的主题结构,从而进行模型构建;(3)主题输出与人工编码阶段,主要是研究者基于输出的主题模型并结合现有研究,构造数字化创新领域生成性的主题聚类。

1.数据收集与预处理

(1)数据收集。本文以Web of Science 核心数据库作为文献检索数据库,以“‘digital’ or‘innovation’ or ‘platform’ or ‘technology’ & ‘generative’ or ‘generativity’”为主题词进行检索,检索文献类型设定为“Article”和“Review Article”,研究领域设定为“Business & Economics”和“Management”,检索时间设定为2000年1月1日至2023年2月15日,共检索得到404篇英文文献。在第一轮筛查中,由三名管理学领域的教师和博士生组成研究团队,通过阅读标题、摘要和部分结论,初步排除与数字化创新背景下的生成性毫无关系的文献,共筛选出167篇保留文献。在第二轮筛查中,团队分别开展对保留文献的引言、研究发现和结论等的研读工作,并标记出相关性较弱的52篇文献,共保留了115篇文献。在第三轮筛查中,团队将各自标记的文献交换研读,以削弱个人主观判断对文献筛查的影响,经过讨论保留了其中7篇文献。最终,确定122篇英文文献作为研究样本。

(2)数据预处理。首先,利用python的相应函数完成分词过程;其次,通过nltk函数获取单词词性,依据单词和词性,通过nltk的WordNet Lemmatizer类实现词形还原过程;最后,以python的nltk包自带的英文停用词为基础,同时结合研究主题,将没有实际意义的词语和文献检索词(“生成性”和“创新”等)设置为停用词。

2.主题生成

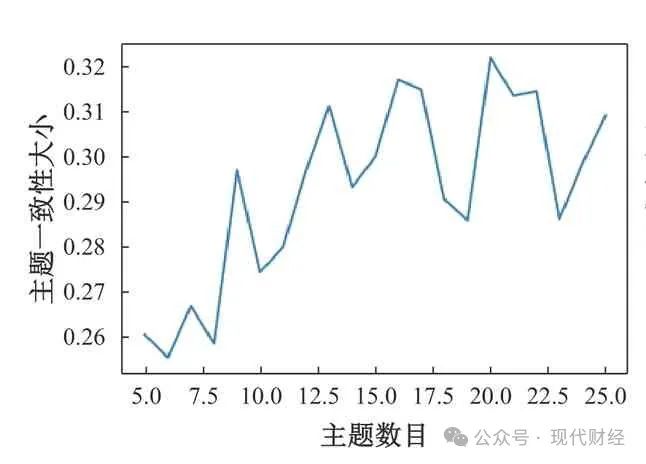

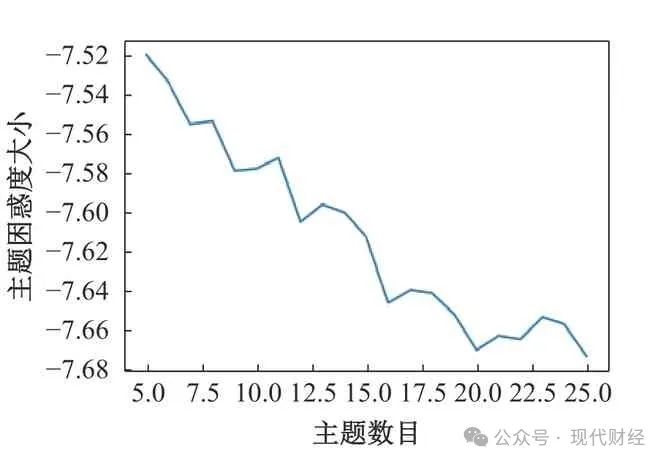

本文基于LDA模型,将词袋中每篇文档的主题以概率分布的形式给出,并进行主题聚类,实现主题生成过程。运用 python 的Gensim包中的LDA Model函数实现基于122篇英文文献的LDA主题建模,并结合一致性(coherence score)和困惑度(perplexity score)两个指标判断最优的主题数量(马鸿佳等,2022)。其中,一致性是指模型生成的每个主题所对应的高概率词语在语义上是否一致,更高的一致性分数表示模型有更强的可解释性;困惑度是指用模型对文献进行主题划分时的不确定程度,更低的困惑度分数表示模型有更好的拟合程度。本文分别计算主题数为5~25共21个模型的一致性和困惑度分数以判断最优的主题数量。结果如图1和图2所示,当主题数为20时,一致性得分最高,同时困惑度指数也处于近乎最低的点,因此选取主题数为20。

图1 一致性

图2 困惑度

3.主题输出与人工编码

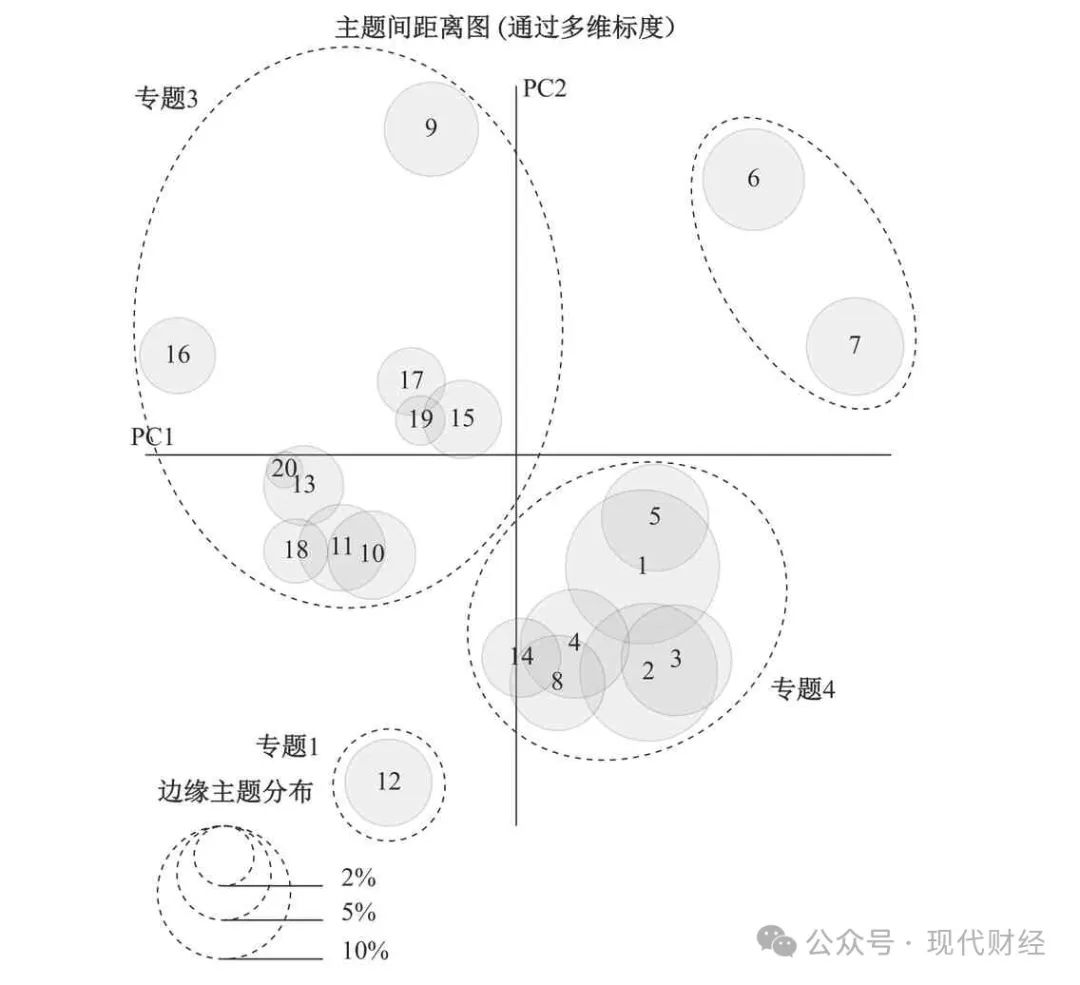

本文使用python中的pyLDAvis包对LDA模型的结果进行可视化输出,得到数字化创新领域生成性主题聚类可视化图谱,如图3所示。在该图中,主题以圆圈的形式显示,圆圈的大小表示主题出现的频率,圆圈之间的距离表示主题之间的接近程度。

图3 主题聚类可视化图谱

注:实线圆圈的大小表示主题出现的频率,并依据频率排序对主题进行编号;实线圆圈之间的距离表示主题之间的接近程度,利用pyLDAvis对LDA模型的结果进行可视化获得;虚线椭圆表示根据主题间距离以及编码聚合出更大的主题,由人工绘制所得。

由pyLDAvis可视化图谱(图3)所示的主题分布距离可以看出,数字化创新领域生成性主题共有20个,可以分为4个聚类。具体而言,表1呈现了这20个主题及其对应的10个代表性关键词,结合表1中的关键词词义及图3所示的主题分布情况,本文通过人工编码的方式对20个主题重新进行聚类分析,最终确定了4个研究专题:生成性的内涵,前因,作用机制,产出结果。下文将对这4个专题分别进行介绍。

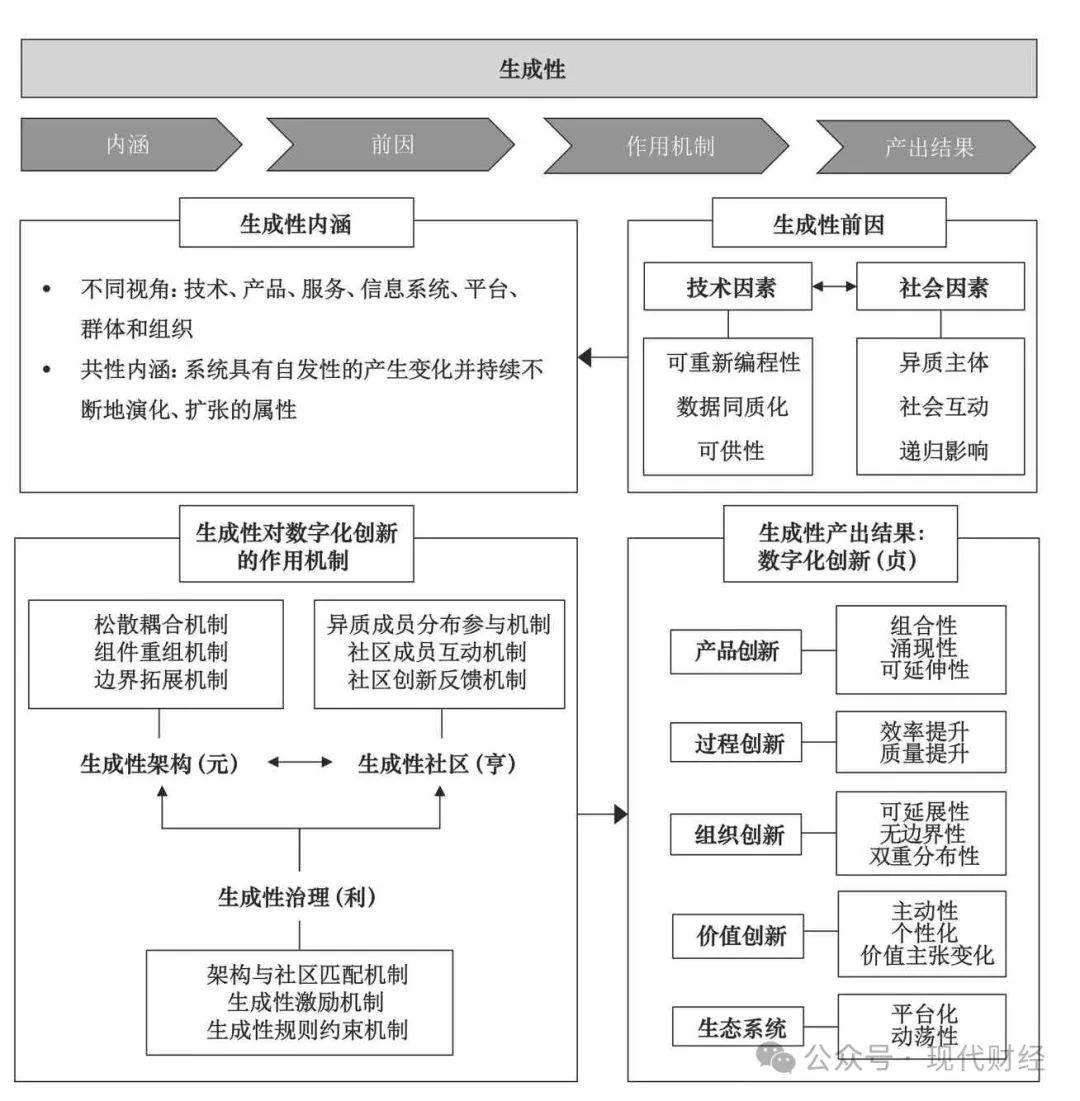

表1 LDA模型主题聚类结果

专题1:生成性的内涵。如图3所示,与其他主题相比,主题12的分布位置较为独立,其代表性关键词主要为“系统、基础设施、社会技术”等。从生成性的定义来看,生成性是技术系统由社会受众驱动而产生自发变化的能力(Zittrain,2006),该主题与生成性的内涵密切相关,故将该主题单独归为研究专题1,并命名为生成性的内涵。

专题2:生成性的前因。主题6和主题7两个聚类的分布位置相对接近,分析发现主题6中包含“系统、信息、动态、建构”等关键词,与技术因素相关;主题7包括“群体、用户、创造”等关键词,与社会因素有关。而技术因素和社会因素会对生成性的形成产生影响(Avital和Te’eni,2009),故将主题6和主题7归类为研究专题2,命名为生成性的前因。

专题3:生成性对数字化创新的作用机制。主题9、10、11、13、15、16、17、18、19和20的分布较为集中,其中主题10、17和13的核心关键词为“基础设施、设计、架构、模块、AI”,可以概括为技术架构(Tilson等,2010;Füller等,2022);主题11和15包含“开放、社区、用户、互动”等关键词,可以归纳为创新社区(Boland等,2007);主题18、19、9、16、20包含“治理、协调、发展、机制”等关键词与系统治理有关(Hanseth和Lyytinen,2010)。技术架构和创新社区分别体现了生成性作用于创新的技术因素和社会因素(Faraj等,2011;Gawer,2014),而系统治理则涉及技术因素和社会因素的相互作用(Henfridsson和Bygstad,2013)。三者共同体现了生成性作用于创新的机制,故将这些主题归为研究专题3,命名为生成性对数字化创新的作用机制。

专题4:生成性对数字化创新的产出结果。主题1、2、3、4、5、8和14从分布位置上看关联较为紧密,其中主题2和5包含关键词“产品、架构、设计、边界”等与产品创新相关(Yoo等,2010);主题8包含“过程、知识、创意、共享”等关键词体现在创新过程的研究中(Durmuşoğlu,2009);主题4和14包含“组织、边界、创造力、强化”等与组织结构相关,在组织创新的研究中有所涉及(Yoo等,2006);主题3包含“价值、网络、共享、价值主张”等关键词与价值创新相关(Ramaswamy和Ozcan,2016);而主题1包含“生态系统、价值、冲突”等关键词与商业生态系统的研究紧密相关(Jacobides等,2018)。分析发现,产品创新、过程创新、价值创新、组织创新以及商业生态系统五个方面共同体现了生成性通过专题3中提到的作用机制而对数字化创新产生的影响,因此将这些主题归为研究专题4,并将该类别确定为生成性对数字化创新的产出结果。

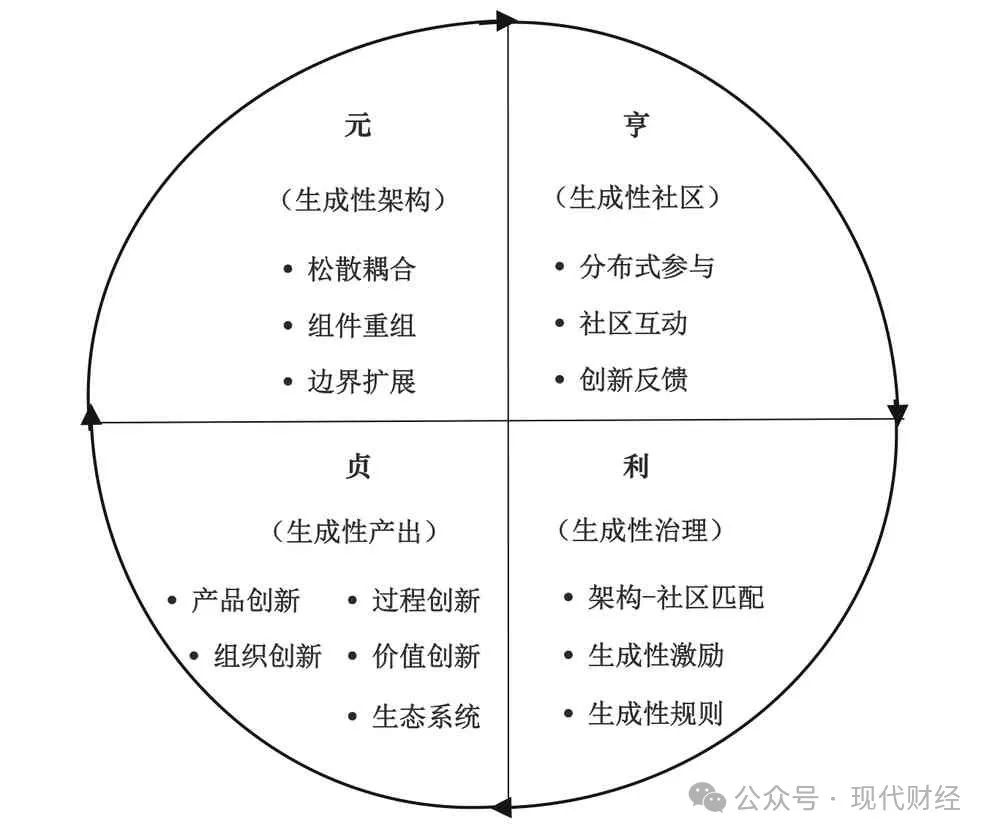

综上,结合基于LDA模型的主题聚类和人工编码的结果,以及研究团队对该领域文献的深入阅读和理解,本文归纳出如图4所示的数字化创新领域生成性的研究框架。该框架能够将既有研究结构化,并在综述研究中保证相对较高的清晰度和覆盖率(Paul等,2021)。下文将以“内涵—前因—机制—结果”的逻辑进行文献回顾。

图4 数字化创新领域生成性研究框架

从词源学上来说,名词“生成性”(generativity)来源于动词“生成”(generate)。生成的意思是“生产或创造”,因此生成性一般被定义为“生产或创造某物的能力”(Avital和Te’eni,2009)。生成性的概念起源于心理学,而后被应用于语言学、建筑学、社会学、组织科学和计算机科学。在管理学领域,最有影响力的定义来自Zittrain(2006),他基于技术视角将生成性定义为“一项技术在大量、多样和不协调的受众驱动下产生自发变化的总体能力”。其基本理念是,技术系统的成功取决于异构参与者的大量参与,而参与者参与创新的可能性和动机又取决于技术系统的生成潜力,二者相互作用并动态变化,使得创新的结果无法预料,创新的可能性不断扩大。

在管理学领域中,自Zittrain(2006)提出技术的生成性概念后,学者们从不同视角对生成性的内涵进行了阐释:Yoo等(2010)从产品角度,将数字产品的生成性描述为数字产品在整个生命周期内是“不完整的”,可以不断地添加、修改或删除内容,使得产品没有固定边界并可以不断扩展;Tilson等(2010)从信息系统的角度,认为信息系统的生成性是指其共享、开放、异构和不断发展的属性;Gawer(2014)从平台的角度,提出平台生成性是指平台可以承载多个企业的产品组件,成为多个企业研发技术、产品及服务的基础;Van Osch和Avital(2010)从群体的角度,提出了“生成性集体”的概念,用于描述具有共同利益或目标的创新群体,他们的共同参与使得创新活动持续不断;Namisango等(2023)从组织的角度,提出组织的生成性的概念,是指在不确定和动态环境下组织适应、学习、协同IT和业务、处理合作网络关系的能力。

综上,尽管现有研究从不同角度对生成性进行了定义,但在这些具体的概念背后反映出了生成性的共性内涵,即生成性是系统具有自发性地产生变化并持续不断地演化、扩张的属性。这里的“系统”宽泛地涵盖了技术、产品、服务、信息系统、平台、群体和组织等概念。

在管理学领域,学者们普遍认为系统的生成性是数字技术和社会因素相互作用的结果(Zittrain,2006;Avital和Te’eni,2009;Jarvenpaa和Standaert,2018),现有文献主要从技术因素和社会因素两个方面对生成性发展的理论基础进行了研究。

1.技术因素。数字技术的可重新编程性、数据同质化和可供性促进了生成性的形成和发展。首先,数字技术可重新编程的性质使得数字内容与存储、传输或处理信息的技术脱钩(Lusch和Nambisan,2015),数字脱钩实现了系统功能和形式的延迟绑定,这意味着系统被设计和生产后可以添加新的功能(Sun和Zhong,2020),因而具备生成性。其次,数据同质化的性质使得任何数字内容都可以使用相同的数字设备和网络进行存储、传输、处理和显示(Yoo等,2010),打破了产品和行业的界限。最后,前两种本质属性使得数字技术又具有可供性,即不同的主体可以利用同样的数字技术来实现不同的目的(刘洋等,2020),进一步促进了生成性。

2.社会因素。数字技术的发展以及在社会各个领域的渗透,推动了社会与技术的互动,社会层面的异质主体、社会互动和递归影响进一步“释放”了生成性。首先,数字技术的应用使得位置分散的主体可以共同参与数字化创新活动,这些参与主体的知识、能力、资源、偏好和行为模式是多样的(Tuomi,2002),其异质性提供了巨大的生成潜力。其次,多样、便捷、高效的数字化互动方式,特别是加上可供性的产品设计,加强了参与主体的联系,互动过程改变了他们的态度和观点(Arazy等,2016),参与主体认知模式的改变进一步促进了生成性。最后,参与主体的行为在互动过程中相互作用和递归影响(Boland等,2007),促使生成性涌现。

上述技术因素和社会因素不是孤立的,系统的生成性是数字技术和参与主体相互作用的结果(Avital和Te’eni,2009),二者的相互作用创造了强大的正反馈循环,加速了生成性的形成和发展(Yoo,2013)。

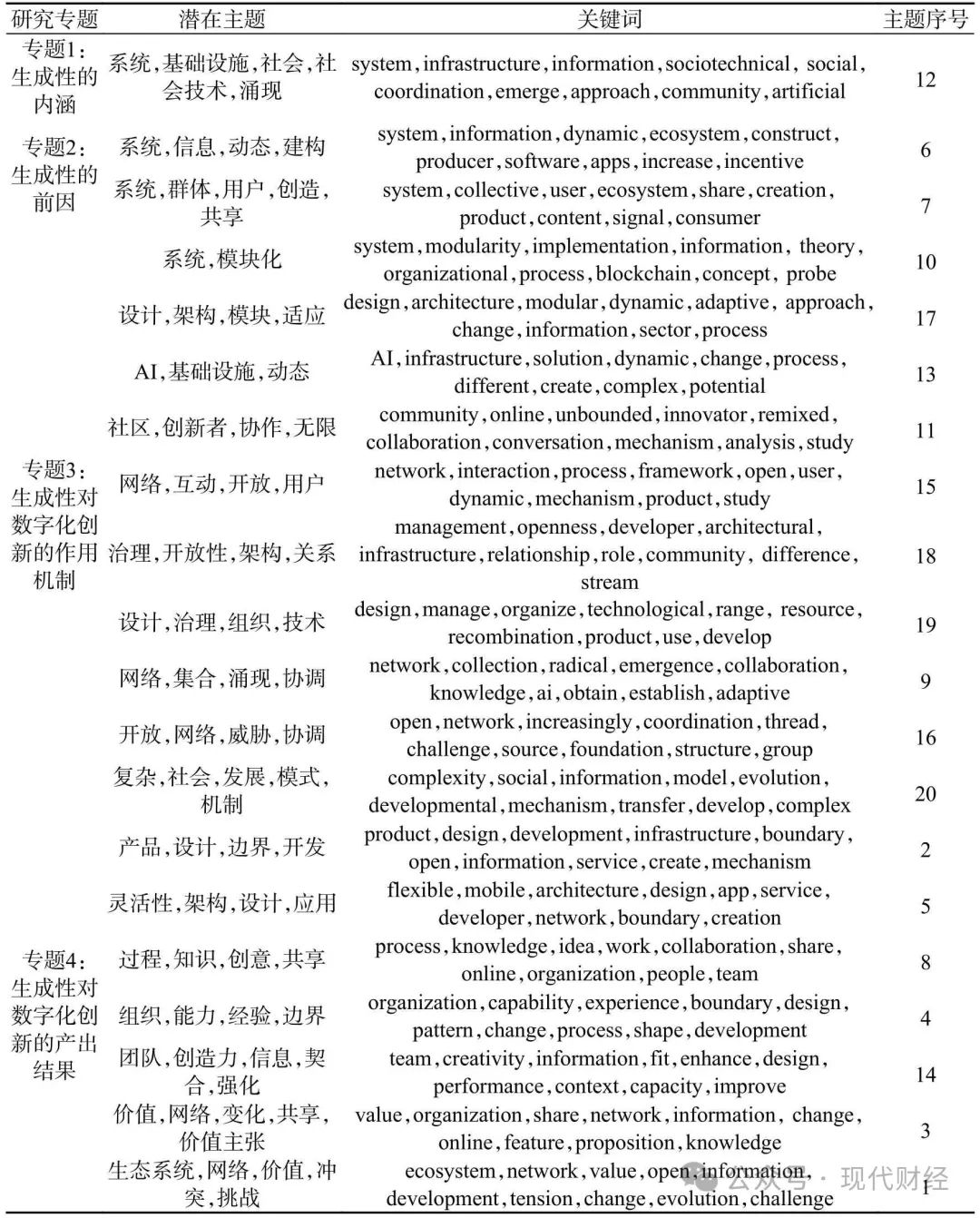

生成性虽然是一个来自西方文献的学术概念,反映了系统自发产生变化并持续不断扩展的过程,但也可以与中国哲学的话语体系进行良好的对话。“元亨利贞”就很好地反映了生成性中生生不息的思想。“元亨利贞”最早见于中国哲学元典《周易》,是天地万物创造、发展的基本思维方式。北宋理学家程颐在其所著《易传》中,将此四字解释为:“元者万物之始,亨者万物之长,利者万物之遂,贞者万物之成”。基于“元亨利贞”的中国哲学思想对“生成性”这一西方概念进行解读与对话,能够帮助我们用本土化思维更加深刻地理解“生成性”对数字化创新的基石性作用。由此,本文构建了生成性对数字化创新的作用机制和产出结果研究框架,详见图5。

图5 生成性对数字化创新的作用机制和产出结果研究框架

“元,始也”,引申为事物产生的源头。由数字技术和组件实体组成的生成性架构是数字化创新赖以开展的基础,没有这一底层技术架构的支撑,数字化创新就如无根之木、无源之水,因此,我们将生成性架构作为数字化创新的“元”。

“亨,通也”,引申为万物相生相克,互为关联。仅有生成性架构并不能产生创新,只有多个异质性的个体或组织在基于生成性架构的平台上持续互动,与可供性结合,将更好地推动数字化创新,因此,我们将由异质性的个体或组织构成的生成性社区作为数字化创新的“亨”。

“利,和也”,引申为事物赖以发展的客观条件。随着生成性社区中异质性参与者的扩展以及生成性架构的异构性增加,会对数字化创新活动产生障碍,通过有效的生成性治理能够为数字化创新提供有利的条件和保障,我们将生成性治理作为数字化创新的“利”。

“贞,正也”,引申为事物发展的结果和特征。基于生成性架构、生成性社区和生成性治理,数字化创新得以持续开展,加上开放性的共同推动,其结果体现为产品、过程、组织、价值、生态系统等方面的创新,它们具备与传统创新不同的特质,我们将生成性的产出结果作为数字化创新的“贞”。

南宋理学家朱熹将“元亨利贞”看作万物从生长到成熟的四个阶段,“物生为元,长为亨,成而未全为利,成熟为贞”,四阶段周而复始,被称为“贞下起元”。我们认为,“生成性”通过生成性架构(元)—生成性社区(亨)—生成性治理(利)—生成性产出(贞)的动态循环,能够持续推动数字化创新“生生不息”地展开,从而成为一个数字化创新的基石性概念。

生成性架构是由数字技术和组件实体组成的共享、开放、异构和不断发展的数字基础设施,是支持组织运作的数字技术结构以及相关的服务和设施(Hanseth和 Lyytinen,2010;Tilson等,2010)。作为“元”的生成性架构具有“生成潜力”(Yoo等,2010),被认为是数字化创新的基础(Gawer,2014;Nylén和Holmström,2015)。生成性架构通过以下机制作用于数字化创新:

1.松散耦合机制。松散耦合指的是系统与其组件之间相对独立的层次关系(Simon,1962)。生成性架构是分层模块化的,即系统被分解为独立的层次和组件以实现重新组合的体系结构(Hylving和Schultze,2020)。在生成性架构中:一方面,松散耦合的结构使得系统中的组件实体协同进化的同时保持相对独立(Schilling,2000),系统中某些组件在某个生命周期内保持固定和稳定的同时,其他组件可以实现同一横截面维度上或者时间维度上的变化(Baldwin和Clark,2000);另一方面,松散耦合的结构实现了系统的功能元素和物理模块之间的一对一的映射,把功能从形式中分离出来(Ethiraj和Levinthal,2004)。功能和形式的延迟绑定意味着系统被设计和生产后,可以添加新的功能,因此系统架构具备生成性,为创新提供了可能(Sun和Zhong,2020)。

2.组件重组机制。松散耦合的结构同时也促进了组件的可重组性,使得系统能够混合和匹配不同的组件,具有适用不同场景需求而动态变化的灵活性(Baldwin和Woodard,2009)。分层模块化架构中数字组件几乎无限的生成性重组为创新提供了可能,成为创新的重要来源(Huang等,2022)。这是由于:一方面,系统中的组件可以重组使用,即改进和重新诠释系统现有的组件组合,以解决新的问题和适应新的场景(Nambisan等,2017)。另一方面,系统中的组件可以重组创造,即结合从未结合过的组件以创造新的组合,以实现创新(Carnabuci和Operti,2013)。

3.边界拓展机制。在分层模块化结构中,数字技术的可重新编程性实现了设备层和服务层的分离,而数据的同质化实现了网络层和内容层的分离(Adomavicius等,2008)。分层模块化架构各个层次的分离使得不同类型的主体能够参与到创新中(曹鑫等,2022),异构的参与者设计和生产新的组件并应用于系统中,而这些组件可能与系统本身无关,使得系统的整体“不可知”(Yoo,2013)。因此在分层模块化架构中,系统没有固定边界,并得以持续扩展(Yoo等,2010),其生成潜力为创新提供了无限的可能性。

生成性社区是由多个异质且自主的参与者组成的集合体(Boland等,2007)。作为“亨”的生成性社区通过成员之间的互动而不断创造出新的事物,具有“生成能力”(Avital和Te’eni,2009)。生成性社区通过以下机制作用于数字化创新:

1.异质性成员分布式参与机制。数字技术的应用导致沟通和协调成本的降低,这使异质性成员能够分布式地参与到创新活动中(Faraj等,2011),引发位置分散的创新活动(Dhanaraj和Parkhe,2006)。一方面,生成性社区的参与者在知识、技能和兴趣方面是多样的,他们的能力、竞争力、获取资源的途径和对世界的感知等方面也不相同(Tuomi,2002)。在数字技术的推动下,异质性成员参与创新活动,为数字化创新提供了生成性的创意来源(Boudreau,2012)。另一方面,生成性社区的参与者以不同的目标和动机参与创新过程,自主地遵循自己的创新目标和轨迹(Von Hippel,2006),而且参与者的目标、动机、能力和资源动态变化(Nambisan等,2017),使得创新的内容、范围和方向无法预测,扩展了创新的可能性空间(Eaton等,2015)。

2.社区成员互动机制。数字技术的可供性也为生成性社区的参与者提供了多样、便捷和高效的互动方式(焦媛媛等,2022),促进了数字化创新。首先,可供性增强了参与者的持续互动,促进了参与者态度、观点和行为的改变,因此参与者遵循自己的创新轨迹的同时也可能塑造其他参与者的创新轨迹(Arazy等,2020)。其次,社区参与者之间的互动增强了其共享知识、资源和创意的意愿(Sawhney和Prandelli,2000),活跃了社区的创新氛围,增加了创新活动的数量。最后,社区参与者之间的互动使得参与者可以从他人的分享中获得知识(Faraj等,2011),互相学习,产生新的创新可能性,例如元宇宙中的社区学习。

3.社区创新反馈机制。生成性社区参与者的创新活动相互作用和递归影响,创新结果的反馈将推动系统进一步的创新,从而形成一个自我强化的创新系统(Henfridsson和Bygstad,2013)。首先,社区参与者的创新结果会反馈到生成性社区中(Boland等,2007)。系统生成性的增长和创新成果的增加会吸引更多的新成员参与到社区中,扩大社区的规模和多样性,提供了新的资源、知识和能力(Boudreau,2012)。其次,社区参与者的创新结果会反馈到生成性架构中(Hanseth和Lyytinen,2010)。一方面,社区参与者重组使用架构中的组件,加大了现有组件组合的创新深度,使现有组件能够适应更多的新场景(Carnabuci和Operti,2013)。另一方面,社区参与者重组创造架构中的组件,扩大了组件组合的创新范围,为问题的识别和解决方案的提出提供了新的见解(Barbieri等,2020)。

生成性社区异质性参与者的拓展,以及生成性架构的异构性组件的增加,会威胁到系统的稳定性和可行性(Yoo等,2012)。因此,组织需要进行生成性治理,即通过促进和控制措施解决生成性系统内的问题或冲突(Tilson等,2010;Tiwana等,2010)。作为“利”的生成性治理能够为数字化创新提供保障条件,其主要机制包括:

1.生成性架构与社区的匹配机制。生成性架构的分层模块化结构中组件的颗粒度、组件之间的松散耦合性和系统的灵活性(Baldwin和Woodard,2009),需要与生成性社区参与者的异质性和自主性实现匹配(Henfridsson和Bygstad,2013)。例如,如果组织对社区的治理抑制了参与者的异质性和自主性的发挥,那么社区参与者将无法充分发挥生成性架构的灵活性,无法实现创新。反之,如果组织对架构的治理降低了组件松散耦合性和系统的灵活性,那么社区参与者将无法发挥自身的异质性和自主性,同样无法实现创新。只有二者高度匹配时,生成性架构的生成潜力才能充分实现,生成性社区的生成能力也才能充分发挥(Yoo等,2010)。

2.生成性激励机制。生成性激励是指通过有效措施激发生成性社区成员参与创新活动的过程(Ogink和Dong,2019)。生成性激励的作用机制包括可及性和可行性(Boudreau,2010):可及性是指生成性社区参与者可以访问和使用生成性架构的程度(Zittrain,2006),通过影响系统的开放性和多样性进而影响创新,组织可通过设置被允许访问和使用系统的社区参与者的类型和数量来调控社区的开放性和多样性(Boudreau,2012);可行性是生成性社区参与者访问和使用生成性架构的难易程度(Zittrain,2006),组织可通过设计生成性架构,与数字可供性更紧密结合,使其可以被异质性的社区参与者简易地访问和使用(Bogers和West,2012),从而降低其学习成本,促进创新活动的开展。

3.生成性规则约束机制。生成性规则约束是指通过规定生成性社区参与者如何与生成性架构进行互动实现生成性治理的过程(Boudreau,2010),主要通过“生成性规则”(Kogut,2000)实现,包括技术规则和关系规则。第一,技术规则可以规定可供社区参与者操作的技术、组件和方法,可通过“边界资源”(Ghazawneh和Henfridsson,2013)实现。“边界资源”是指生成性架构和生成性社区之间的接口,例如软件开发工具包(SDK)和应用程序接口(API),它使得组织允许生成性社区成员参与系统的创新活动的同时,保持对系统的控制(Eaton等,2015)。第二,关系规则规定了哪些类型的行为是被允许和鼓励的,哪些是被禁止的(Spagnoletti等,2015),例如对创新产出做出评估和建立身份认知层级系统,以规范生成性社区参与者的创新行为。

通过上述生成性架构、生成性社区和生成性治理的作用机制,数字化创新得以持续开展,作为“贞”,生成性的产出结果主要体现为产品、过程、组织、价值、生态等方面的创新。

1.生成性对产品创新的产出

首先,生成性使产品创新体现出更强的组合性特征。生成性可以通过改变生成性架构中的技术和流程实体的配置方式或其用途组合来产生具有组合性的产品或服务(Thomas和Tee,2022)。例如,OpenAI成立了1 亿美元的创业资金,为早期 AI 初创公司提供资金和资源,将Dall-E和ChatGPT的AI技术应用到新行业,希望通过技术的重新组合生成新的产品或服务。目前成功的例子如AI笔记应用程序Mem和视频编辑平台Descript:前者能够基于AI技术搜集和整合用户在其他平台的数据并输出到其他产品的使用场景,使得笔记软件不再只是一款单纯的记录工具;后者衍生自一款语音导览软件,通过视频分镜脚本编写、背景移除等强大的AI功能,让用户能够以编辑文档的方式来编辑视频,使其产品的用户扩充到了专业剪辑师之外的普通用户。

其次,生成性为产品创新带来了涌现性的特征。从技术的视角看,生成性架构的可重组性和持续扩展性与开放性相结合,不仅会产生新的组件,还会促使系统中的组件进行新的组合,使得产品创新可能产生预期之外的功能和效果(Carnabuci和Operti,2013);从行为的视角看,异构的生成社区具有多样化的创新能力和动机,其对生成性架构的系统实体的应用与重组方式也难以预测(Eaton等,2015)。比如,目前OpenAI正在与微软合作,为众多AI企业创建一个生成性社区,在医疗保健、气候变化和教育等众多领域推出各种新功能产品,旨在解决关键问题和提升生产力,最终目标是让 AI 在各个领域能够更加开放地使用。

再次,生成性使产品创新具备可延伸性。一方面,由于生成性架构的可重组性,一个产品从生产之初甚至在整个生命周期内都是可以延展的。例如,一部智能手机不仅可以在生产完成后不断通过系统迭代进行升级,还可以通过安装不同的应用程序来扩展、完善手机的功能(Yoo等,2010)。另一方面,松散耦合的产品组件通常具有标准化的或应用程序的接口,组件在被设计时几乎不需要包含特定于产品的知识,可以与许多不同的应用程序捆绑连接,模糊了产品之间原有的边界(曹鑫等,2022),再加上开放性的结合,使产品具备巨大的延展空间。

2.生成性对过程创新的产出

首先,生成性能提高过程创新的效率。生成性架构强化了企业的信息技术基础设施建设,如企业内部的通讯网络、信息服务以及技术咨询和支持等,可以促进企业创新活动过程在企业内各个层级间自动和无缝地共享,有助于员工跨部门进行交流和互动(Durmuşoğlu,2009),这提高了企业的信息处理能力。企业因此能够更快地响应创新活动中的信息变化,从而缩短创新活动周期,提升创新过程整体的效率。

其次,生成性能提高过程创新的质量。数字技术的介入降低了通信和协调的成本,有助于创新活动跨组织边界展开,加上开放性,可以提升创新活动的地理和权力方面的分散性(Yoo等,2012)。生成性社区分布式的参与丰富了创意来源和生成能力,也吸引了越来越多的用户参与到创新活动中,有助于企业更好地捕捉和理解用户偏好,从而生产出更符合用户多元化和个性化需求的创新产品,进而提升创新过程的质量。

3.生成性对组织创新的产出

首先,生成性能使企业的组织结构发展出可延展性和无边界性。数字技术的生成性可以支撑企业持续进行创新,提升组织结构的可延展性,使得组织更容易被影响和改变,因此能够敏捷地应对动荡变化的环境,并吸收、融合快速发展的技术(Schwer和Hitz,2018)。此外,数字技术的应用促进了数据在组织边界内外的共享,提升了组织外部创新者的参与性和贡献性,这种新的关系配置使得组织边界越来越模糊(Yoo等,2012),从而导致组织结构具有可延展性和无边界性。

其次,生成性会催生“双重分布式”的组织逻辑。组织逻辑被描述为企业为了适应环境和战略的需要而为组织安排设计的具体管理原则。Yoo等(2006)认为,生成性带来了创新的变化,则必然会带来深刻的组织逻辑变化。双重分布式的组织逻辑强调的是其创新活动权力中心和对系统控制的“双重分散”性:首先,组织边界的模糊性使得其价值创造的主要来源由跨越组织边界的异质性资源混合组成,其创新活动的权力是去中心化的,分散在各个创新团体之间;其次,组织对构成系统的组件的控制以及对系统知识的掌握分别分布在不同的学科和团体中(Yoo等,2010),有利于组织整合异质性资源,充分利用组织边界外部的创造力。这种双重分散式的组织能够和新的创新结构相匹配,最大化组织的生成潜力。

4.生成性对价值创新的产出

首先,生成性会改变价值创新的性质。从价值创新过程来看,传统的价值创新过程以企业自身为中心(Prahalad和Ramaswamy,2004),对用户来说,价值创新的过程是被动的,数字平台和界面交互等途径提升了用户参与价值创新的程度,这大大提升了用户参与价值创新的主动性。从价值创新的结果来看,传统的价值创新的结果是同质化的,数字技术的介入丰富了用户的选择、期望和需求(Ramaswamy和Ozcan,2016),能够为用户提供了更个性化的价值创新结果。

其次,生成性会带来组织价值主张的变化。价值主张被定义为企业向客户及所有利益相关者传达其价值创造方式的重要战略工具,会随着产品、流程及组织结构的数字化创新过程而发生转变(Payne等,2017)。生成性会通过对原有价值元素的调整、删除和更新来修正企业原有的价值主张,从而生成新的价值主张,如网易对其博客产品从功能调整到产品下架,再到开发新产品LOFTER,提出了区别之前的价值主张。

5.生成性对商业生态系统的产出

首先,生成性能塑造出平台化的商业生态系统。生成性使得产品既可以作为一个独立完整的产品(组件)而存在,也可以作为一个承载其他企业的产品组件的平台,是其他企业研发互补产品、技术及服务的基础。这些平台和组件,加上不同程度的开放性,构成了平台化的商业生态系统(Gawer,2009)。

其次,生成性会增加商业生态系统的动荡性。这是由于数字技术的普及,商业生态系统的准入门槛降低,商业生态系统内参与者的异质性显著提高(Jacobides等,2018),各个参与者的进入水平、资源投入与价值贡献呈现非对称的特性,导致创新方向和竞争环境都变得难以预测(Thomas和Tee,2022)。某些处于生成性关键节点的企业或国家,甚至可以通过破坏系统的开放性,将数字产品武器化(Farrell和Newman,2019)。例如,美国政府制裁华为后,华为由于芯片断供不得不重新建构5G手机的生态系统及开展芯片设计。

综上所述,生成性以“元亨利贞”作用于数字化创新并有着丰富的产出:第一,作为“元”的生成性架构实现了系统组件跨层次的松散耦合和重新组合,使得系统边界持续扩展,提供了数字化创新的生成潜力,是数字化创新的基础。第二,作为“亨”的生成性社区,其异质性成员分布式地参与创新活动,成员之间的互动使得创新机会涌现并不断生成,作为发展动力促进了数字化创新过程。第三,作为“利”的生成性治理,通过匹配、激励和约束机制解决生成性系统内部的冲突和问题,为数字化创新提供了条件和保障。第四,作为“贞”,生成性为数字化创新带来产品、过程、组织、价值及商业生态系统五个方面的产出结果,其使得数字化创新生生不息。

“生成性”作为数字化创新的一个基石概念,正在跨学科地推进战略、组织、创业、运筹、技术、工程等多领域的理论发展。本文采用主题模型和人工编码结合的研究方法,通过对122篇数字化创新领域生成性的英文文献进行LDA主题建模,根据结果编码出4类生成性的核心研究内容,从理论上系统地探讨了数字化创新领域生成性的内涵、前因、作用机制和产出结果。本文的主要结论及意义体现在:

第一,本文厘清了数字化创新领域生成性的内涵。生成性是系统具有自发性地产生变化并持续不断地演化、扩张的属性。现有研究从不同学科和视角对生成性的内涵进行了阐释,本文提炼了生成性的共性内涵,这有助于形成对数字化创新背景下“生成性”概念的统一理解。

第二,本文系统梳理了数字化创新领域生成性的前因。生成性是数字技术和社会因素相互作用的结果,其前因包括数字技术的可重新编程性、数据同质化和可供性,以及社会层面的异质主体、社会互动和递归影响。现有研究提出生成性的前因包括数字技术和社会因素,但未对此进行系统梳理,本文通过数字技术和社会因素两个方面系统梳理生成性的前因,有助于对“生成性”的形成机理进行系统性理解。

第三,本文应用“元亨利贞”的思维框架阐释了生成性对数字化创新的作用机制和产出结果。生成性架构是数字化创新开展的基础,生成性社区推动了数字化创新的发展,生成性治理为数字化创新提供了有力保障,生成性推进了产品创新、过程创新、组织创新、价值创新和生态系统创新。关于生成性如何促进数字化创新这一议题,现有研究的框架并不清晰,本文通过将生成性这一来自西方文献的学术概念与中国哲学的话语体系建立内在联系,有助于深入理解生成性促进数字化创新的底层逻辑。

综上,本文构建了数字化创新领域生成性的综合研究框架,如图6所示。

图6 数字化创新领域生成性综合研究框架

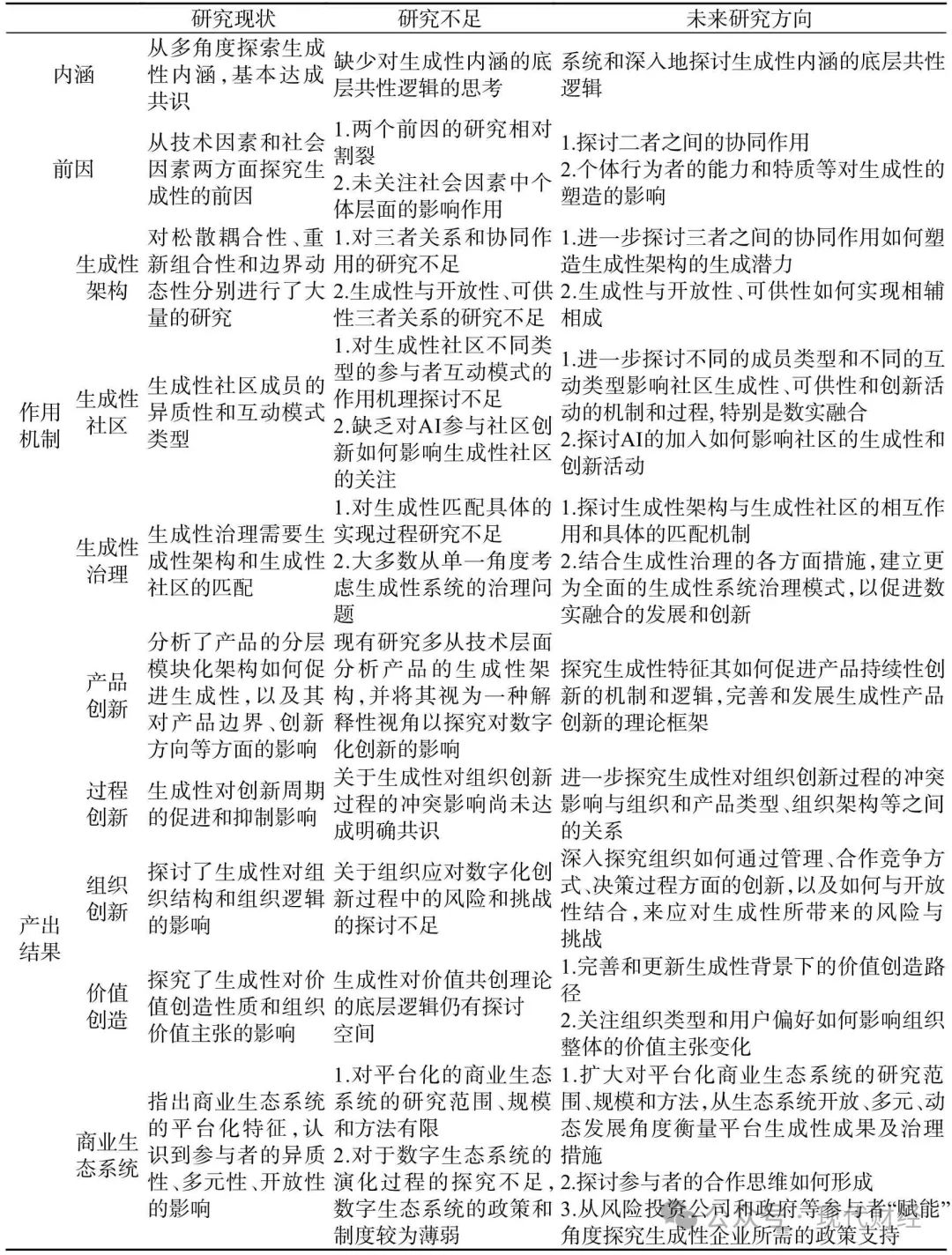

尽管数字化创新领域生成性研究已经形成了部分研究成果,但仍存在较多需要深入探讨的研究问题。本文将从生成性的内涵和前因,以及生成性对数字化创新的作用机制和产出结果讨论数字化创新领域生成性的未来研究方向,如表2所示。

表2 数字化创新领域生成性的未来研究方向

1.生成性内涵与前因的未来研究方向

现有文献从不同视角对生成性的内涵进行了定义,并基于Zittrain(2006)对生成性的诠释基本形成了普遍共识。但现有研究缺少对生成性内涵的底层共性逻辑的思考,未来研究可对此进行更为系统深入的研究。

现有文献主要从技术因素和社会因素两个方面对生成性的前因展开了研究(Jarvenpaa和Standaert,2018;Nambisan等,2019),但目前两个前因的研究相对割裂,未来研究可以进一步探讨二者之间的协同作用。此外,对社会因素的分析整体上更偏向于群体层面(Nambisan等,2017),缺少对个体层面的探讨,未来研究可以探讨个体行为者的能力和特质等对生成性的塑造的影响。

2.生成性对数字化创新的作用机制的未来研究方向

(1)生成性架构角度。目前虽然已经对生成性架构的松散耦合性、重新组合性和边界动态性进行了大量的研究(Eaton等,2015;Sun和Zhong,2020),但很少有研究关注它们之间的关系及其协同作用,以及生成性与开放性、可供性如何实现相辅相成。未来研究可以进一步探讨三者之间的协同作用如何塑造系统架构的生成性和创新潜力,以及生成性与开放性、可供性相辅相成的实现机制。

(2)生成性社区角度。首先,现有研究已经指出社区中有不同类型的成员(Arazy等,2016),以及成员之间有不同类型的互动模式(Zorina和Dutton,2021),但没有深入探究二者的作用机理。未来研究可以进一步探讨不同的成员类型和不同的互动类型影响社区生成性、可供性和创新活动的机制和过程,特别是数实如何相互融合。其次,随着AI的发展和渗透,AI与人类的互动与协同、参与社区创新活动的现象会越来越普遍,将为社区带来更大的异质性和进一步的影响(Haefner等,2021)。未来研究可以探讨AI的加入为社区带来的异质性,以及它如何影响社区成员的参与行为和互动模式,进而影响社区的生成性创新。

(3)生成性治理角度。首先,现有研究指出在生成性治理中需要匹配生成性架构和生成性社区(Henfridsson和Bygstad,2013;Jarvenpaa和Standaert,2018),但未讨论其实现过程。未来研究可以考虑探讨生成性架构的松散耦合性和重新组合性与生成性社区成员的异质性和互动行为之间的相互作用和具体的匹配机制。其次,现有研究大多数从单一角度考虑生成性系统的治理问题,例如架构与社区匹配(Avital和Te’eni,2009)、创新行为激励(Ogink和Dong,2019)和边界资源控制(Eaton等,2015),未来研究可以进一步考虑结合架构与社区匹配、社区创新激励和生成性系统控制三个方面,建立更为全面的生成性系统治理模式,以促进数实融合的创新。

3. 生成性对数字化创新的产出结果的未来研究方向

(1)对产品创新的产出结果。现有研究已经认识到分层模块化的产品架构如何促进生成性,以及其对产品边界、创新方向等方面的影响(Yoo等,2010;Thomas和Tee,2022),但现有研究大多数从技术层面分析生成性对产品创新的产出结果,并将其视为一种解释性理论视角以探究产品的分层模块化架构对组织结构、组织战略等方面带来的转变,对产品创新自身则缺乏较为深入的探究。未来的研究可以结合生成性特征,探究其如何促进产品持续性创新的机制和逻辑,完善和发展生成性产品创新的理论框架。

(2)对过程创新的产出结果。从理论上来说,生成性对创新过程的节奏会产生具有冲突性的影响。一方面,数字技术的介入增加了创新过程的灵活性,缩短了企业推出新产品和服务的周期;另一方面,生成性带来的平台化商业生态系统要求企业在平台的设计和构建上投入更多的时间(Yoo等,2012)。未来的研究可以进一步比较分析生成性对组织创新过程的冲突影响与组织和产品类型、组织架构之间的关系,包括其对数实深度融合的影响。

(3)对组织创新的产出结果。生成性虽然能够带来生产力和组织绩效的提高,同时也会带来商业生态系统的动荡性和风险性,这也为组织创新的决策和行为带来重要挑战。未来的研究可以着眼于组织如何从管理、合作以及竞争方式方面实施生成性治理手段,如何与开放性相结合,以提升生成能力并应对生成性所带来的风险与挑战。

(4)对价值创造的产出结果。现有研究表明,生成性提升了用户对价值创造的参与度,沿着这一思路,未来的研究一方面可以考虑数字基础设施的生成性特征如何进一步促进价值共创,完善和更新生成性背景下的价值创造路径,另一方面可以关注不同组织类型(如制造业、服务业等)和用户偏好如何在生成性背景下影响组织整体的价值主张变化。

(5)对商业生态系统的产出结果。既有研究对于生成性对平台化商业生态系统的塑造已经达成共识,并形成了发展数字生态系统的理论框架。未来的研究可以扩大对平台化商业生态系统的研究范围、规模和方法,如影响生态系统平台生成性的因素等。同时,应注意从多个利益相关者的角度出发,研究各参与者的合作思维如何形成。此外,既有研究对商业生态系统的演化过程的探究相对有限,尤其是在政策和制度薄弱的情况下(Sun等,2019)。未来的研究可以结合生成性对数字化创新的作用机制和影响,一方面重视如风险投资公司和跨国公司等主要行为者在数字生态系统中自下而上的影响,另一方面重视政府在数字生态系统中的作用,探究生成性产业所需的政策支持。

主要参考文献

[1]曹鑫, 欧阳桃花, 黄江明. 智能互联产品重塑企业边界研究: 小米案例[J]. 管理世界, 2022, 38(4): 125-141.

[2]焦媛媛, 高雪, 付轼辉. 同侪影响视角下创新社区中用户群体创新行为的形成机理研究[J]. 南开管理评论, 2022, 25(1):165-176.

[3]刘洋, 董久钰, 魏江. 数字创新管理: 理论框架与未来研究[J]. 管理世界, 2020, 36(7): 198-217.

[4]马鸿佳, 肖彬, 韩姝婷. 创业领域动态能力研究综述——基于LDA主题模型[J/OL]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.f.20220624.1508.005.html, 2022-06-24.

[5]Arazy O, Daxenberger J, Lifshitz-Assaf H, et al. Turbulent stability of emergent roles: The dualistic nature of self-organizing knowledge coproduction[J]. Information Systems Research, 2016, 27(4): 792-812.

[6]Arazy O, Lindberg A, Rezaei M, et al. The evolutionary trajectories of peer-produced artifacts: Group composition, the trajectories’ exploration, and the quality of artifacts[J]. MIS Quarterly, 2020, 44(4): 2013-2053.

[7]Avital M, Te’eni D. From generative fit to generative capacity: Exploring an emerging dimension of information systems design and task performance[J]. Information Systems Journal, 2009, 19(4): 345-367.

[8]Baldwin C Y, Woodard C J. The architecture of platforms: A unified view[A]. Gawer A. Platforms, markets and innovation[M].Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009.

[9]Barbieri N, Marzucchi A, Rizzo U. Knowledge sources and impacts on subsequent inventions: Do green technologies differ from non-green ones?[J]. Research Policy, 2020, 49(2): 103901.

[10]Bereznoy A, Meissner D, Scuotto V. The intertwining of knowledge sharing and creation in the digital platform based ecosystem. A conceptual study on the lens of the open innovation approach[J]. Journal of Knowledge Management, 2021,25(8): 2022-2042.

[11]Boland R J, Lyytinen K, Yoo Y. Wakes of innovation in project networks: The case of digital 3-D representations in architecture, engineering, and construction[J]. Organization Science, 2007, 18(4): 631-647.

[12]Boudreau K J. Let a thousand flowers bloom? An early look at large numbers of software App developers and patterns of innovation[J]. Organization Science, 2012, 23(5): 1409-1427.

[13]Boudreau K. Open platform strategies and innovation: Granting access vs. devolving control[J]. Management Science, 2010,56(10): 1849-1872.

[14]Carnabuci G, Operti E. Where do firms’ recombinant capabilities come from? Intraorganizational networks, knowledge, and firms’ ability to innovate through technological recombination[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(13): 1591-1613.

[15]Eaton B, Elaluf-Calderwood S, Sørensen C, et al. Distributed tuning of boundary resources: The case of Apple’s iOS service system[J]. MIS Quarterly, 2015, 39(1): 217-243.

[16]Ethiraj S K, Levinthal D. Modularity and innovation in complex systems[J]. Management Science, 2004, 50(2): 159-173.

[17]Faraj S, Jarvenpaa S L, Majchrzak A. Knowledge collaboration in online communities[J]. Organization Science, 2011, 22(5):1224-1239.

[18]Farrell H, Newman A L. Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion[J]. International Security, 2019, 44(1): 42-79.

[19]Füller J, Hutter K, Wahl J, et al. How AI revolutionizes innovation management - Perceptions and implementation preferences of AI-based innovators[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 178: 121598.

[20]Gawer A. Bridging differing perspectives on technological platforms: Toward an integrative framework[J]. Research Policy,2014, 43(7): 1239-1249.

[21]Ghazawneh A, Henfridsson O. Balancing platform control and external contribution in third-party development: The boundary resources model[J]. Information Systems Journal, 2013, 23(2): 173-192.

[22]Haefner N, Wincent J, Parida V, et al. Artificial intelligence and innovation management: A review, framework, and research agenda[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 162: 120392.

[23]Hannigan T R, Haans R F J, Vakili K, et al. Topic modeling in management research: Rendering new theory from textual data[J]. Academy of Management Annals, 2019, 13(2): 586-632.

[24]Hanseth O, Lyytinen K. Design theory for dynamic complexity in information infrastructures: The case of building Internet[J].Journal of Information Technology, 2010, 25(1): 1-19.

[25]Henfridsson O, Bygstad B. The generative mechanisms of digital infrastructure evolution[J]. MIS Quarterly, 2013, 37(3):907-931.

[26]Huang J, Henfridsson O, Liu M J. Extending digital ventures through templating[J]. Information Systems Research, 2022,33(1): 285-310.

[27]Hylving L, Schultze U. Accomplishing the layered modular architecture in digital innovation: The case of the car’s driver information module[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2020, 29(3): 101621.

[28]Jacobides M G, Cennamo C, Gawer A. Towards a theory of ecosystems[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(8):2255-2276.

[29]Jarvenpaa S, Standaert W. Digital probes as opening possibilities of generativity[J]. Journal of the Association for Information Systems, 2018, 19(10): 982-1000.

[30]Nambisan S, Lyytinen K, Majchrzak A, et al. Digital innovation management: Reinventing innovation management research in a digital world[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 223-238.

[31]Nambisan S, Wright M, Feldman M. The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes[J]. Research Policy, 2019, 48(8): 103773.

[32]Namisango F, Kang K, Rehman J. Examining the relationship between sociomaterial practices enacted in the organizational use of social media and the emerging role of organizational generativity[J]. International Journal of Information Management,2023, 71: 102643.

[33]Ogink T, Dong J Q. Stimulating innovation by user feedback on social media: The case of an online user innovation community[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 144: 295-302.

[34]Paul J, Lim W M, O'Cass A, et al. Scientific procedures and rationales for systematic literature reviews (SPAR-4-SLR)[J].International Journal of Consumer Studies, 2021, 45(4): O1-O16.

[35]Payne A, Frow P, Eggert A. The customer value proposition: Evolution, development, and application in marketing[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2017, 45(4): 467-489.

[36]Ramaswamy V, Ozcan K. Brand value co-creation in a digitalized world: An integrative framework and research implications[J]. International Journal of Research in Marketing, 2016, 33(1): 93-106.

[37]Rossi M, Nandhakumar J, Mattila M. Balancing fluid and cemented routines in a digital workplace[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2020, 29(2): 101616.

[38]Sakshi, Kukreja V. Recent trends in mathematical expressions recognition: An LDA-based analysis[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 213: 119028.

[39]Schwer K, Hitz C. Designing organizational structure in the age of digitization[J]. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 2018, 5(1): 1-11.

[40]Simon H A. The architecture of complexity[J]. Proceedings of the American Philosophical Society, 1962, 106(6): 467-482.

[41]Sun S L, Chen V Z, Sunny S A, et al. Venture capital as an innovation ecosystem engineer in an emerging market[J].International Business Review, 2019, 28(5): 101485.

[42]Sun Y, Zhong Q. How modularity influences product innovation: The mediating role of module suppliers’ relationshipspecific investments[J]. Management Decision, 2020, 58(12): 2743-2761.

[43]Thomas L D W, Tee R. Generativity: A systematic review and conceptual framework[J]. International Journal of Management Reviews, 2022, 24(2): 255-278.

[44]Tilson D, Lyytinen K, Sørensen C. Research commentary —Digital infrastructures: The missing is research agenda[J].Information Systems Research, 2010, 21(4): 748-759.

[45]Yoo Y, Boland R J, Lyytinen K, et al. Organizing for innovation in the digitized world[J]. Organization Science, 2012, 23(5):1398-1408.

[46]Yoo Y, Henfridsson O, Lyytinen K. Research Commentary-The new organizing logic of digital innovation: An agenda for information systems research[J]. Information Systems Research, 2010, 21(4): 724-735.

[47]Yoo Y. The tables have turned: How can the information systems field contribute to technology and innovation management research?[J]. Journal of the Association for Information Systems, 2013, 14(5): 227-236.

[48]Zittrain J L. The Generative Internet[J]. Harvard Law Review, 2006, 119(7): 1974-2040.

[49]Zorina A, Dutton W H. Theorizing actor interactions shaping innovation in digital infrastructures: The case of residential Internet development in Belarus[J]. Organization Science, 2021, 32(1): 156-180.

作者简介:

邹 波(1977—),男,中山大学管理学院教授;

李淑华(1991—),女,中山大学商学院博士研究生;

孙 黎(1971—),男,美国洛厄尔麻省大学曼宁商学院副教授(通讯作者,miaxis@gmail.com);

刘 昶(1998—),女,英国曼彻斯特大学商学院硕士研究生。

致谢:本文作者感谢中山大学管理学院赵文溥、黄俊枫和毛书颖同学在文献、数据收集和处理过程中提供的帮助。

【免责声明】《现代财经》微信公众平台所转载的专题文章,仅作佳作推介和学术研究之用,未有任何商业目的;对文中陈述、观点判断保持中立,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任;文章版权属于原作者,如果分享内容有侵权或非授权发布之嫌,请联系我们,我们会及时审核处理。

《现代财经-早读分享》是由《现代财经》天津财经大学学报编辑部编辑出版(总第3120

期)

编辑整理:蔡子团队

团队成员:陈晨、张晓丹、王建飞、吴玉婷、王晴晴、丁慧、李炳杰、杨国臣、孙桂萍、王敬峰、韩俊莹、庞清月、王旭

审核审校:蔡双立 方菲 胡少龙

长按以下二维码,关注《现代财经》公众微信号(modern-finance)

欣赏和阅读《现代财经》2024年第9期,敬请点击以下![]() 阅读原文

阅读原文![]()

![]()

![]()

![]()